Abstract:

This article has addressed the issue of Public Private Partnership which focuses on local citizenship consumption rather than imported products. It aimed to support the maxim, «consuming what you produce and producing what you consume" that has been for long associated with a form of economic patriotism, which is at odds with liberal values and the principles of free markets. Firstly, the transport sector is the largest emitter of greenhouse gases, accounting for more than 15% (IPCC 2022), and its environmental impacts on local communities are numerous: air and water pollution, the spread of respiratory and cardiovascular diseases, noise pollution, changes in the landscape and contributions to climate change. Secondly, as a corollary, environmental degradation reduces the volume and productivity of natural capital and decreases the income-generating capacity of the poor, thereby; increasing the pressure on natural resources, especially forest resources. Third, products imported into Africa travel thousands of kilometers far away affecting local economies. Thus, building local consumer-oriented Public-Private Partnerships (PPP) is the solution to expensive importation of goods for the local communities. This goes in line with the Cultural Revolution advocated by the African Union's Agenda 2063. It not only reduces distances and negative environmental impacts of transport, but it also ensures that people's incomes accelerate the achievement of at least four of the Sustainable Development Goals (SDG). Therefore, there is a guarantee of zero poverty (SDG1), access to health services (SDG2), access to food (SDG3) and access to quality education (SDG4). Without Public Private Partnership that promotes local consumption of goods, there will not be accelerated achievements of lasting sustainable development.

- Introduction

S’il n’existe aucune définition monolithique et immuable des PPP, il serait toutefois pertinent d’établir qu’ils sont, dans leurs écrasantes formes de mise en œuvre en Afrique de l’Ouest, marqués par deux caractéristiques fondamentales : premièrement, les PPP ne sont construits qu’autour des Etats et des grandes entreprises, ceux-ci contractualisant avec celles-là, soit pour la réalisation d’infrastructures publiques, soit pour la production de biens et de services publics pour lesquels le secteur privé aurait une expertise spécifique et des avantages comparatifs ou concurrentiels(Eugene,1996).

Outre une exclusion quasi naturelle des petites et moyennes entreprises, qui ne répondent que peu ou pas aux critères d’accès aux marchés d’Etat et sont peu inclues dans les opportunités liées aux PPP, ceux-ci présentent un second vice originel : ils favorisent peu la participation citoyenne, notamment celle des consommateurs, qui restent pourtant les véritables moteurs de l’accélération de la marche vers les Objectifs de Développement Durable (Boidin, 2003).

L’objectif de cet article est d’explorer quelques leviers d’action qui pourraient fortement contribuer à l’atteinte des ODD, grâce notamment à une révolution culturelle dont le germe et la légitimité politique résident dans le préambule de la Charte de la renaissance culturelle africaine, qui stipule clairement que toutes les cultures émanent des sociétés, des communautés, des groupes et individus et toute politique culturelle africaine doit nécessairement permettre aux peuples de s'épanouir pour assumer une responsabilité accrue dans leur propre développement.

En effet, adoptée et ratifiée par l’ensemble des pays membres de l’organisation panafricaine, la Charte Africaine de la Renaissance Culturelle(Union Africaine, 2006)a pour but ultime de permettre à l’Afrique de faire face aux défis de la mondialisation, au triple plan économique, politique et social. Elle offre donc l’opportunité de sortir la culture du folklore et de sa dimension exclusivement festive pour en faire le levier d’une croissance économique forte et inclusive, avec non plus des consommateurs (qui ne considèrent que le rapport coût qualité des produits); mais plutôt des « consomm’acteurs », c’est-à-dire des citoyens dont la décision d’achat, outre le rapport coût qualité, intègre aussi des valeurs écologiques, sociales et des considérations éthiques.

Les consomm’acteurs sont une catégorie de citoyens, extrêmement minoritaire pour l’heure, pourrait atteindre une masse critique et constituer une force de changement, notamment grâce à une approche de marché, celui-ci étant le substrat et la profondeur stratégique de l’hyper compétition économique engendrée par la mondialisation : ce sont les marchés qui créent les emplois, et comme on le verra avec l’exemple du Faso Dan Fani, devenu la tenue officielle de l’État du Burkina par un arrêté ministériel et sous un leadership présidentiel assumé, les marchés internes sont susceptibles de faire l’objet de Partenariats Publics Privés axés sur la consommation citoyenne à l’effet de réduire l’impact du transport sur l’environnement, d’accroitre les revenus des populations et, corolairement, d’accroitre leur capacité à atteindre quatre des dix-sept Objectifs de Développement Durable : la fin de l’extrême pauvreté, la santé, l’alimentation et une éducation de qualité.

2.Poids des importations au Mali: un frein à la réalisation des ODD

Alors que l’opinion africaine et internationale est cristallisée sur la guerre contre le terrorisme , qui menace l’existence même de la nation malienne et des états de la bande sahélienne, une autre guerre, moins médiatique celle-là, continue d’étouffer l’économie desdits pays, qu’elle asphyxie silencieusement, mais violemment et durablement : la guerre économique, qui permet à une poignée de multinationales de capter et de rapatrier les richesses nationales des pays africains, sous le couvert de la liberté des marchés et du libre jeu de la concurrence internationale.

Avec parfois la complicité des élites politiques en panne de vision, ces multinationales ont réussi, voilà plus de 60 ans maintenant, un double coup : couper la tête aux tous premiers bourgeons des industries nationales qui ont émergé sous la poussée nationaliste et indépendantiste, et faire et de l’Afrique un marché de consommation, et des africains des éternels consommateurs, incapables de produire ni fil à coudre, ni coton tige, ni couche pour bébé, ni même de ramasser leurs propres ordures, devenues le business de sociétés internationales. Le statut de marché de consommation des africains pays « qui importent tout et ne transforment presque rien » nous parait un des plus grands freins à la réalisation des ODD.

A titre d’illustration, selon les statistiques de la FAO, la consommation de Thé vert augmentera de 2,5 % par an, pour atteindre 4,17 millions de tonnes en 2027. Le thé vert, très prisé en raison de ses vertus sur la santé, atteindra donc un taux de croissance de 7,5 % par an, pour une quantité estimée à 3,65 millions de tonnes. Au Mali, où le thé est quasi devenu un élément structurant de l’identité culturelle, rien qu’en 2019, le volume des importations a atteint 50 000t/an, pour une valeur de 23 milliards de F CFA, soit 3% du PIB national. En plein régime, l’usine Farako, privatisée, plusieurs fois fermée et aujourd’hui en grande difficulté, tournait avec 800 employés dont 280 permanents, ce qui n’inclut pas tous les emplois ex-situ, créés sur toute la chaîne de commercialisation.

Outre les questions liées à la gouvernance de l’entreprise, la faillite de celle-ci serait fortement liée au rétrécissement progressif de sa part de marché, face notamment à la concurrence des thés importés d’Asie, qui semblent avoir la préférence des consommateurs locaux. Dans la perspective d’un PPP d’un nouveau type, bâtit sur ce qui pourrait être une forme de solidarité nationale entre l’État et des consomm’Acteurs, voire un patriotisme économique, ledit État, pour peu stratège qu’il soit, s’emploierait à relever le niveau de compétitivité du thé national et à lui assurer la préférence des citoyens : consommer le thé local deviendrait alors un double gage de vitalité de l’économie nationale et d’emplois pour les milliers d’acteurs d’une chaine de valeurs aujourd’hui en chômage, et donc incapable de s’assurer des soins de santé, une alimentation équilibrée et une éducation de qualité pour leurs enfants.

Mieux que cet argument, qui ne trouve qu’un faible écho dans la conscience des consommateurs africains, une stratégie de construction et d’ancrage d’une culture de la consommation citoyenne, responsable et éthique, pourrait être la fidélisation des consomm’acteurs via la possibilité que leur donnerait l’État de participer directement dans le capital de la société Farako. Pour un million de parts vendues par l’État à une masse critique d’un million de consomm’Acteurs, cela générerait 100 milliards d’argent frais pour faire face aux défis de modernisation de l’usine et de d’amélioration de la qualité de ses produits.

Au plan marketing, cette forme de PPP serait aussi une stratégie de fidélisation d’un million de consomm’Acteurs et garantirait à la marque de thé national un avantage concurrentiel et un positionnement unique par rapport à la concurrence asiatique.

Un autre exemple d’appauvrissement subi et accepté par les états et leurs consommateurs est l’industrie du Bazin. Selon la Direction Générale des Douanes du Mali, la valeur totale du Bazin importé au Mali en 2014 est estimée à2,4 milliards CFA. Les droits de douane prélevés se chiffrent à 1,070 milliards CFA. En 2015, la valeur du Bazin, entré au Mali, est estimée par les services de douane à 5,6 milliards CFA. Pour un pays producteur de coton, exporté brut et réintroduit par les pays industrialisés, le manque à gagner, on l’imagine, est autrement plus important que les droits de douane. Pire, cette culture de l’importation fragilise l’économie nationale, appauvrit les populations et réduit la capacité de l’État à mobiliser les ressources domestiques, enfermant ainsi le gouvernement dans l’urgence d’une gestion courtermiste et l’obligeant à investir plus dans la sécurité que dans les secteurs sociaux de base propices à l’atteinte des ODD, comme l’accès à l’eau potable, aux services de santé, à l’éducation.

Tout l‘argent que les Africains dépensent dans cette industrie du paraitre échappe au trésor public au profit de firmes australiennes, allemandes et chinoises, alors que dans ces pays, le Bazin est utilisé comme nappe de table ou drap de lit. Et pourtant, la matière première, le coton, vient du Mali, du Burkina, du Bénin etc…Fabriquer du Bazin ne requiert pourtant pas une technologie martienne ou extraterrestre. Comme dans l’exemple du thévert, un État stratège s’appuierait sur le pouvoir de décision de ses consom’acteurs pour sinon favoriser la localisation des industries de fabrication du Bazin dans son pays, du moins orienter les décisions d’achats vers les produits alternatifs, comme les textiles traditionnels produits par l’artisanat local, qui créent de la valeur ajoutée, génèrent de la richesse et contribuent donc à l’atteinte des trois ODD précités.

De même, rien qu’en Afrique francophone subsaharienne, le marché du cosmétique, avec 335 millions de consommateurs et une classe moyenne croissante, atteindra 9 milliards de dollars en 2025 (La cosmétique : un secteur prospère, Agence Setalma, 2020). Trois pays, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Cameroun, constituent à eux seuls un marché de près 5 milliards d’euros en 2020 (Africa Business Agency, ABA, 2020). Avec des réseaux de distribution qui se structurent et se digitalisent, ce marché est tiré par des consommatrices africaines qui semblent prises dans l’engrenage d’une quête effrénée de produits de beauté de qualité, suivant un idéal créé et entretenu par les marques internationales qui pénétrèrent de plus en plus l’Afrique, et dont la stratégie marketing s’appuie à la fois sur l’émergence des instituts de beauté aux standards internationaux et sur les influenceuses qui drainent avec elles de millions de « suiveuses » sur les réseaux sociaux.

Si rien qu’au Cameroun, au Sénégal, en RCI et au Mali, l’industrie de la beauté pèse un chiffres 175 milliards de FCFA par an (Africa Business Agency, ABA, 2020)et Banque Mondiale, (2021)), force est de constater que cette manne financière (qui représente plus de 10 fois le budget national consacré aux Ministères de l'éducation et de la culture du Mali) est essentiellement captée par des marques internationales, notamment européennes, américaines et asiatiques.

Selon les estimations de la DNCC, entre 2017 et 2020 (MATP, MEF, & MC, Novembre 2016), soit au summum de sa crise multidimensionnelle, le Mali a importé pour 102 milliards FCA en mèches (notamment brésiliennes et indiennes), faux ongles, produits de dépigmentations et autres accessoires de beauté. Cela représente plus de 80 fois le coût estimé de la prestation de la SPM Wagner pour appuyer le Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Mais là n’est pas le propos : le coût d’une formation (en présentiel ou sur le web) pour maîtriser la fabrication d’un savon ou d’un gel de douche est d’environ 15 000 F CFA et ne dure pas plus de deux semaines. En outre, l’Afrique de l’Ouest (et le Mali en particulier) regorge d’un potentiel inestimable de plantes et de produits cosmétiques dont la transformation ne requiert pas tant la technologie que la créativité et l’audace ! Rien que pour l’exemple, plus de 80% du karité du Mali (première composante des produits cosmétiques) est exporté à l’état brut, puis transformé, importé et vendu 10 fois plus le prix de la matière première.

- Les produits nutrionnels pour enfants

Le poids du marché continental de produits nutritionnels infantiles serait de 200 milliards de F CFA(UNICEF, IRD, IRAM & GRET, 2020), avec une courbe de croissance estimée à 16%, car d’après la projection démographique intermédiaire de l'ONU, laquelle prend en compte des scénarios moyens d'évolution prévue, principalement de la mortalité, de la fécondité et de la structure par âge, à l’horizon 2050, la population de l'Afrique atteindrait environs 2,5 milliards. Si ce baby-boom fait trembler les prospectivistes européens et occidentaux en raison des bouleversements politiques, culturels et écologiques majeurs qu’elle engendrerait à l’échelle de la planète tout entière, la natalité africaine profite, pour l’heure, essentiellement aux multinationales. Plus d’un demi-siècle après les indépendances, une question se pose et impose la réflexion : sommes-nous incapables de fabriquer de simples farines pour enfant et de tirer ainsi avantage du dividende démographique du continent?

En 2020, une étude réalisée par un consortium d’ONG (UNICEF, IRD, IRAM & GRET, 2020) sur la filière des farines infantiles produites localement dans 6 pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) n’a répertorié que 131 unités produisant 76 farines infantiles différentes. Formelles ou informelles, ces unités sont parfois situées dans les grands centres urbains et les très petites unités qui sont souvent des groupements de femmes opérant plutôt en milieu rural, tandis que les réseaux de production tels que Misola, Bamisa ou Garin Yaara regroupent plusieurs petites unités produisant une farine infantile selon la même formulation, utilisant les mêmes intrants et les mêmes emballages et commercialisées sous la même marque.

Si ces PME disposent généralement d’équipements de production mécanisés, elles recourent pour certaines étapes à des procédés manuels dits « à haute intensité de main d’œuvre », qui garantissent des emplois pour du personnel peu qualifié. Les très petites unités, qu’elles soient en réseau ou non, ne disposent généralement que d’équipements simples et utilisent parfois des équipements communautaires comme les décortiqueuses ou et les moulins, le plus souvent offerts ou subventionnés par des ONG internationales(Viveret, 2003).

En 2018, le volume de production total déclaré par l’ensemble des 131 unités répertoriées s’élève à environ 2 300 tonnes, ce qui ne représente même 1% du Chiffre d’Affaires annuel du seul groupe Nestlé sur le même segment de produit. Or, pour satisfaire les besoins actuels et permettre à chaque enfant de 6-23 mois des 6 pays de consommer 50 g de farine infantile par jour, il faudrait 97 000 tonnes de produit par an, soit 40 fois plus que le volume actuel produit par ces PME (Viveret, 2003). Pourtant, aucune de ces unités n’a encore atteint 1/10 de sa capacité de production, leur matière première étant largement disponible, notamment le mil, le maïs, le sorgho ou le riz, tout comme les compléments minéraux et vitaminiques.

Selon Global Baby Care Products Market Share Survey 2021, publié par le cabinet Nielsen, la décision d’achat des produits alimentaires pour bébé est commandée par trois critères essentiels: 39 % de l’ensemble des consommateurs interrogés affirment qu’« une marque de confiance » est le critère le plus important, suivi d’« une nutrition globalement bonne », facteur cité par 37 % des sondés et enfin « des ingrédients et/ou un processus de transformation sûr(s) », critère mis en avant par 36 % des personnes interrogées.

Malgré les scandales répétés de contamination à la salmonelle des certains produits infantiles importés d’Europe, les mamans africaines continuent de faire davantage confiance aux marques étrangères, enrichissant ainsi les multinationales et appauvrissant leurs propres économies et freinant le développement de leurs propres sœurs (Warner, & Kahan, 2008).

La psychologie contemporaine appelle cela « la haine de soi » et la « la sublimation de l’autre ». Tout ce qui est « blanc est bon » à priori, et même quand des rapports scientifiques des autorités sanitaires des pays d’importation établissement le contraire (Arrêté n°2017.059 - PM-CAB., 29 novembre 2017).

- Quel modèle de PPP pour permettre aux PME africaines de créer des emplois pour la jeunesse africaine et favoriser l’atteinte des ODD ?

Avec des milliers d’entreprises nationales privatisées et finalement fermées au cours des 60 dernières années, la désindustrialisation programmée et mise en œuvre au Mali (et partout en Afrique) (Boidin, 2003)s’avère être une guerre tout aussi importante (et urgente à gagner) que la guerre contre le terrorisme, qui nait justement et prospère sur le terrain de la pauvreté et de la misère que génère la première. Joseph Ki Zerbo, un penseur Burkinabé avait longtemps sonné l’alarme :

La mondialisation et l'impérialisme qui s'y profile par les objets manufacturés, qui nous viennent des pays industrialisés du Nord, porte une charge culturelle qui nous forge, nous moule et donc nous transforme. Il est impératif d’infrastructurer la culture, de lui conférer une base matérielle et logistique sans lesquelles elle ne serait que du vent. Quels que soient les domaines : politique, culturel, artistique, environnemental, économique, technologique, social, les peuples et les dirigeants africains ont besoin de redéfinir leurs besoins et la manière de les satisfaire.

La question est donc celle-ci: quel modèle de PPP faut-il inventer pour permettre aux africains de redéfinir leurs besoins et la manière de les satisfaire, notamment dans un contexte d’asymétrie des forces concurrentielles où, chaque année, l’Afrique et sa jeunesse importent des produits de consommation de masse qui fragilisent les économies locales, créent la pauvreté et compromettent la réalisation des ODD ?

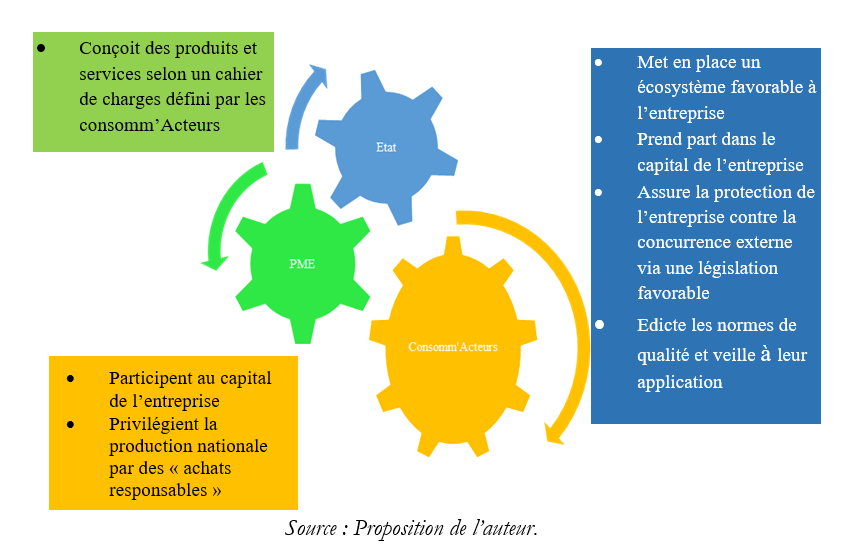

Schéma 1: Proposition schématique d’une Stratégie de PPP

axée sur la consommation citoyenne, éthique et responsable

De nos jours, il y a essentiellement des consommateurs en Afrique. Avec des PPP résolument bâtis hors des chantiers classiques, et en droite ligne des Objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et de la Charte Africaine de la renaissance Culturelle, les gouvernements africains ont une opportunité sans précédent: celle de transformer les consommateurs, une masse critique de « consomm’Acteurs »: ce sont des marchés qui créent les emplois, et les marchés internes susceptibles de faire l’objet de Partenariats Publics Privés axés sur la culture comme levier de croissance peuvent être de trois ordres : la commande publique ; la commande du secteur privé ; la commande citoyenne, qui ne devrait plus être celle des consommateurs passifs, mais celle des « consomm’acteurs ».

La commande publique, c’est le choix délibéré de l’Etat de confier aux petites et moyennes entreprises (PME) artisanales la responsabilité d’exécuter les marchés portant sur l’offre de services et de biens. Le propos ici est d’imaginer un modèle de PPP grâce auquel, au lieu d’importer massivement des meubles et les objets utilitaires ou décoratifs que l’on retrouve dans les services publics, les artisans locaux formés à la qualité exécutent ces commandes publiques(Boyer, 2005; Brown, 2003; Boidin, 2003; CNUCED, 2010b), et Drucker,1993).

Capter la manne financière de la commande publique (qui représentent plusieurs centaines de milliards), c’est aussi être capable d’imaginer un leadership politique résolu en faveur des marchés intérieurs, via des gouvernements qui soient les premiers consommateurs des biens et services culturels et artisanaux au travers de partenariats publics privés innovants, capables de générer de la richesse durable et de créer des emplois compétitifs, comme ce fut le cas lorsque le Gouvernement du Burkina Faso, sous le leadership du Président Marc Christian Kabore, décréta officiellement le Faso Dan Fani tenue traditionnelle et institua sa promotion à travers une politique volontariste et enthousiaste. Signé en novembre 2017, l’article 1 de l’arrêté ministériel stipule que dans le cadre de la promotion de l'identité culturelle nationale, le port du Faso Dan Fani est encouragé par les autorités politiques du pays lors des cérémonies officielles et manifestations d’envergure nationale. Quant à l’article 6, il inaugure quasiment une forme de PPP état-entreprise qui reste inédit en Afrique de l’Ouest, en précisant que les commandes de l'Etat portant sur le Faso Dan Fani feront l'objet d'une convention entre les structures de l’État et la Chambre des Métiers et l’artisan du Burkina Faso.

Par cette convention d’achat éthique et responsable, le leadership de Kabore a institué un PPP qui favorise la transformation du coton du Burkina Faso par les PME du pays, et la consommation de ses produits dérivés par le Gouvernement d’abord, ensuite par les consomm’acteurs du « pays des hommes intègres ». A l’inverse du marché du Bazin, qui enrichit surtout une oligarchie de commerçants locaux ayant le monopole des importations, le cas du Faso Dan Fani démontre de quelle façon un gouvernement stratège et responsable crée de la richesse en favorisant la création de valeur ajoutée sur les produits locaux, de sorte à contribuer à l’atteinte des quatre ODD que vous avons précités.

- La commande du secteur privé

La Banque Africaine de Développement (BAD) est en train d’ouvrir la voie, en faisant des murs de ses bureaux à travers le monde des espaces de visibilité et de ventes des objets d’arts. Ce modèle est réplicable à l’échelle de toutes les entreprises, quel que soit leur taille (Boidin, 2003, Boyer, 2005, Brown, 2003, CNUCED 2010b, Develtere, & Fonteneau, 2002 et Eugene, 1996). Au Burkina Faso, outre l’Etat, l’on voit déjà des écoles privées dont les étudiants sont entièrement habillés de Faso Dan Fani (FDF), tissé par les artisans burkinabè (Arrêté n°2017.059 - PM-CAB., (29 novembre 2017). Des entreprises qui se plient à cette exigence de responsabilité sociétale méritent d’être reconnues, primées, et même bénéficier de mesure d’incitation fiscale pour soutien aux filières culturelles et artisanales. Là aussi, nous avons label à imaginer, à inventer et à promouvoir (Matp,MEF, & MC, Novembre 2016).

- La commande citoyenne

Enfin, un troisième levier, le plus important, sans doute, pourrait être la commande citoyenne, basée sur des valeurs éthiques, sociales et écologiques. En effet, l’Afrique compte environ un milliard de consommateurs, qui ne peuvent rester en marge du projet de renaissance culturelle africaine et qui devraient même en être la locomotive. Les gouvernements devraient inclure cette force de transformation sociale dans les stratégies de développement, via des PPP qui permettent aux citoyens de s’approprier de leur patrimoine vestimentaire, culinaire et artistique, l’enjeu étant de répondre aux questions brulantes de réduction de la pauvreté, de croissance inclusive et donc de réalisation des ODD (Nations Unies, 2013, PNUD, 2012, Warner, & Kahan, 2008 ; Kindornay & Higgins, 2012).

Conclusion

Aussi longtemps que l’Afrique continuera à exporter son coton, son bois ou son beurre de karité brut pour importer des couches pour bébé, des coton-tige, des meubles ou des produits cosmétiques, son économie sera toujours sous tutelle, fragilisée, peu compétitive et donc peu favorable à générer des richesses pour assurer aux populations des emplois et des revenus durables à même de permettre la réalisation des ODD.

Chaque produit importé d’Asie ou d’Europe, chaque usine fermée, chaque emploi détruit, est un genou plié, une bataille perdue et un terrain concédé dans la lutte contre la pauvreté, pour l’accès à la santé, à l’alimentation et une éducation de qualité.

En somme, la réalisation des ODD est une question de guerre économique, et la gagner ne relève pas exclusivement de la responsabilité des Etats. Bien évidemment, un Etat stratège et responsable n’utilisera jamais (comme ce fut le cas au Mali et ailleurs) les deniers publics pour équiper son administration avec des meubles importés d’Asie, ce qui révèle quasiment du dol et d’une concurrence déloyale vis-à-vis de l’artisanat local, mais ce n’est pas l’Etat qui dicte aux citoyens le choix de leur costume (made in Taiwan ou made in Mali), ni s’il faut consommer du quinquéliba le matin ou un quelconque thé importé de l’autre bout du monde.

Pour que la renaissance culturelle prônée par l’Union Africaine soit effective et que les politiques africaines permettent (enfin! ) aux peuples africains de s’épanouir pour assumer une responsabilité accrue dans leur propre développement, les États africains doivent réinventer de nouveaux PPP qui redonnent aux citoyens un pouvoir d’arbitrage et de décision, en leur permettant de devenir des consomm’acteurs, qui font des achats responsables, éthiques et écologiques en privilégiant des produits locaux dont l’empreinte carbone est faible (du moins par rapport aux importations) et qui, surtout, créent de la richesse domestique tout au long des chaînes de valeurs locales.

Référence Bibliographique:

Africa Business. (2021). La demande de cosmétiques augmente en Afrique », en ligne sur

sur :https://africabusinessagency.com/la-demande-de-cosmetiques-augmente-en- afrique-4/Consulté le 25 octobre 2021.

Africa Business Agency (ABA). (2020). La Demande De Cosmétiques Augmente En

Afrique », en ligne sur: https://africabusinessagency.com/la-demande-decosmetiques-augmente-en-afrique-4/.

Arrêté n°2017.059 - PM-CAB. (29 novembre 2017). Portant promotion et valorisation

du Faso Dan Fani (FDF) au Burkina Faso ».

Attali, J. (1990). Lignes d’horizon. Paris : Editions Fayard.

Boidin, J. (2003). Développement durable et économie de développement. Université :

CLERSE.

Boyer, R. (2005). Un programme de recherche pour l’économie institutionnaliste. Problèmes

économiques, n° 2 - 868, février.

Brown, L. (2003). Eco-économie. Une autre croissance est possible, écologique et durable.

Paris: Seuil.

Banque Mondiale. (2021). L’Afrique, nouvel eldorado pour les produits de beauté ?

Zoom sur le marché des produits cosmétiques au Cameroun et en Côte d’Ivoire. Business France Douala, World Retail Congress Africa, Euromonitor, en ligne sur: https://www. businessfrance.fr/l-afrique-nouvel-eldorado-pour-les-prod uits-de-beaute.

CNUCED. (2010b). Partenariats investissement public-investissement privé pour le

développement. Document TD/B/C.II/MEM.3/8, Genève, 23 novembre 2010.

Davidovici, M. (1995). Entrée, mobilité, contestabilité, In Jean-Marie Chevalier (dir.),

l’ Economie industrielle des stratégies d’entreprise, p. 113- 139. Paris : Montchrestien.

Drucker, P. (1993).Au-delà du capitalisme. Paris: Dunod.

Develtere, P & Fonteneau, B. (2002). Société civile, ONG, tiers secteur, mouvement social

et économie sociale : conception au Nord, pertinence au Sud?, Document de travail, Université de Québec en Outaouais.

Étude Africaine et Pancanadienne. (2007). Image de marque du karité (branding). Projet

de collaboration entre agences de coopération volontaires canadiennes et leurs partenaires, en ligne surhttp://www.laboress-afrique.org/ressources/ assets/ docP/ DocumentN0924. Pdf.

Eugene, L. (1996). Exploding Cities of developing World. Foreign Affairs, Janvier –

Février.

Harvard Kennedy School Corporate Social Responsibility Initiative and Business

Action for Africa. (2011). Business Partnerships for Development in Africa: Redrawing the Boundaries of Possibility, en ligne sur : http://www.hks.harvard.edu/ mrcbg/ CSRI/ publications/BAAReport2010.pdf.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate change 2022 –

Mitigation of climate change - Summary for policymakers, Working group III - Contribution to the sixth Assessment report of IPCC - WMO - UNEP.

Kindornay, S & Higgins, K. (2012). Models for trade-related private sector

partnerships for development. Preliminary report. Governance for Equitable Growth Program, the North–South Institute. En ligne sur http://www.nsi-ins.ca/wp-content/ uploads/2012/11/2012-Models-for- Trade-Related-Private-Sector-Partnerships-forDevelopment.pdf.

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de la Population (MATP)., Ministère

de l’Economie et des Finances (MEF)., & Ministère du Commerce (MC). (Novembre 2016). Note conjointe de conjoncture - troisième trimestre 2016, n°051, INSTAT, ONAP, DNCC, DNDC, DGD & DGI, Version définitive, République du Mali.

Nations Unies. (2013). Les partenariats public-privé et la participation des petites et

moyennes entreprises aux chaînes mondiales de valeur, Gevève : CNUCED.

Toumi, I & Sabir, J. (2003). Les services publics au Maroc, Quelles perspectives? Cas de

l’industrie de l’eau et de l’électricité, Casablanca : ISCAE.

PNUD 2012. The Roles and Opportunities for the Private Sector in Africa’s Agro-food

Industry. Johannesburg :PNUD.

Union Africaine. (2006).Charte de la Renaissance Culturelle Africaine. Addis Abeba :

AU.

UNICEF., Institut de Recherche pour le Développement (IRD)., IRAM &

GRET. (2020). La filière des farines infantiles produites localement dans six pays sahéliens (Burkina Faso, Mali Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad, Résumé du Rapport d’étude - Réalisé de juillet 2019 à janvier 2020.

Viveret, P 2003. Reconsidérer la richesse. Paris : Editions de l’Aube.

Warner, M& Kahan, D. (2008). Market - oriented agricultural infrastructure: Appraisal of

public – private partnerships, en ligne sur http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/ files/odi-assets/publications-opinionfiles/837.pdf.

World Bank. (1994). Managing Development. The Governance Dimension. Washington

DC: World Bank.

Youbi Ghembu, D.L. (2021). Produits cosmétiques dans les officines de Bamako, Thèse,

Faculté de Pharmacie (FAPH), Bamako : Université des Sciences des Techniques et des Technologies de Bamako.